مقدِّمة

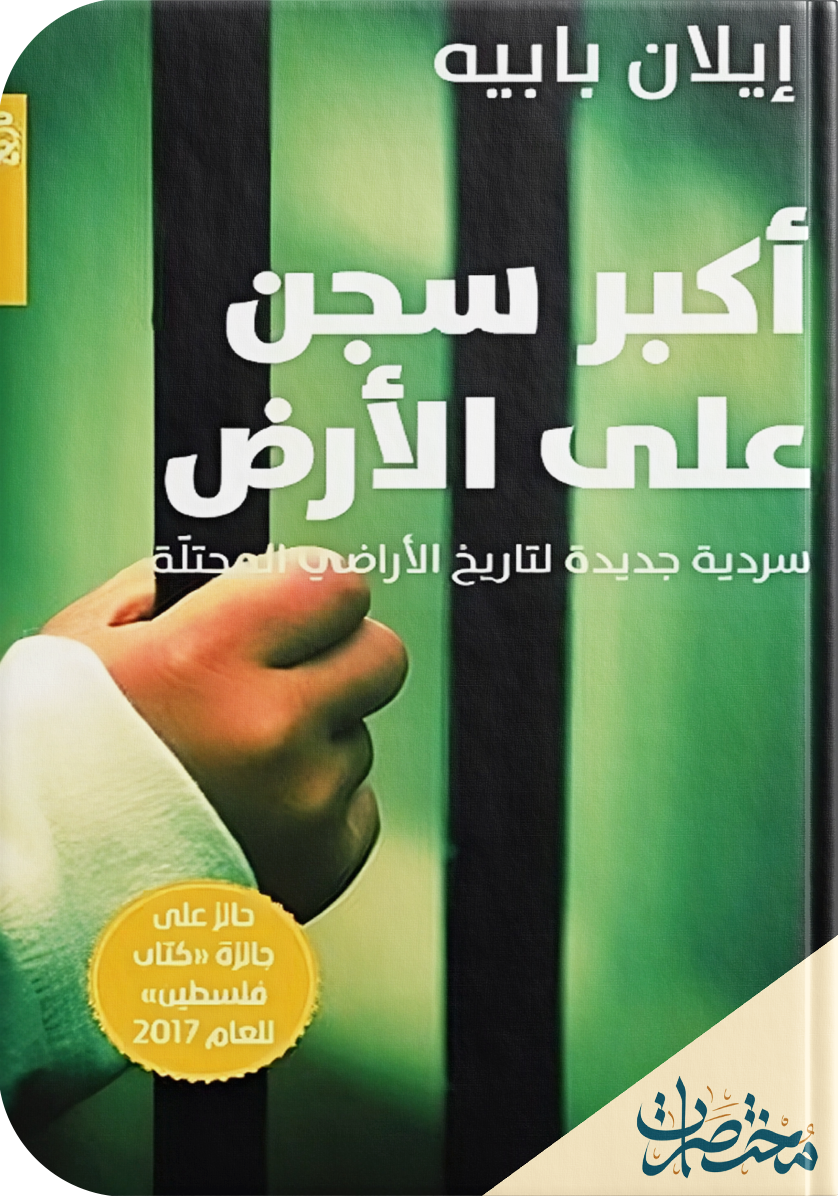

يستكشف الكتاب الإستراتيجيَّات الصهيونيَّة المعتمدة بين عامَي ألفٍ وثمانِمِئةٍ واثنين وثمانين ميلاديًّا (1882م)، وألفٍ وتِسعِمِئةٍ وثمانيةٍ وأربعين ميلاديًّا (1948م)، والتي أدَّت إلى أحداث عام ألفٍ وتِسعِمِئةٍ وسبعةٍ وستِّين ميلاديًّا (1967م). ويناقش إنشاء الحدود والهياكل القانونيَّة وأنشطة الاستيطان المبكِّر في الأراضي الفلسطينيَّة. ويتناول الكتاب سياستين إسرائيليَّتين: نموذج السجن المفتوح من عام 1967م إلى عام ألفٍ وتِسعِمِئةٍ وسبعةٍ وثمانين ميلاديًّا (1987م)، ونموذج السجن القمعيِّ شديد الحراسة من عام ألفٍ وتِسعِمِئةٍ وسبعةٍ وثمانين ميلاديًّا (1987م) إلى عام ألفٍ وتِسعِمِئةٍ وثلاثةٍ وتسعين ميلاديًّا (1993م). ويتناول أيضًا الجهود الدبلوماسيَّة، بما في ذلك عمليَّة السلام التي كشفت عن جدل وانقسام إسرائيليٍّ داخليٍّ. ويرى المؤلِّف أنَّ عمليَّة السلام كانت عرْضًا مسرحيًّا وليست مصالحة حقيقيَّة مع الشعب الفلسطينيّ.

يسلِّط الكتاب الضوء على الواقع السياسيّ والاجتماعيِّ في المنطقة وسياسات إسرائيل تُجاه الفلسطينيِّين بعد حرب عام ألفٍ وتِسعِمِئةٍ وسبعةٍ وستِّين ميلاديًّا (1967م) واحتلال الضفَّة الغربيَّة وقطاع غزَّة. وتركيز الصراع على الاحتفاظ بالأراضي دون طرد السكَّان أو منح الجنسيَّة. ويسلِّط الكتاب الضوء على النماذج المختلفة للسجون الفلسطينيَّة؛ بدءًا من المرافق المفتوحة إلى المرافق الأمنيَّة المشدَّدة، التي تهدف إلى السيطرة على حياة الفلسطينيِّين والحفاظ على السيادة الإسرائيليّة وحقوق المواطنة، ودور الهياكل البيروقراطيَّة والأفراد في تطوير وتنفيذ هذه السياسات. ويناقش محاولات إسرائيل المستميتة لتبرير سياساتها أمام المجتمع الدَّوْليّ على الرغم من الواقع القاسي والظروف اللاإنسانيَّة المفروضة على الفلسطينيِّين.

١٩٤٨ والفرصة الضائعة

في العاشر من مارس عام ألفٍ وتِسعِمِئةٍ وثمانيةٍ وأربعين ميلاديًّا (1948م)، احتلَّت الجالية اليهوديَّة في فلسطين ثمانيةً وسبعين في المِئة (78%) من البلاد، ممَّا أدَّى إلى الطرد المنهجيِّ للسكَّان الفلسطينيِّين. كان هذا القرار جزءًا من الأيديولوجيَّة الصهيونيَّة التي سعت إلى جعل فلسطين وطنًا حصريًّا لليهود. وأدَّى المشروع الاستعماريّ الاستيطانيّ إلى إبادة السكَّان الأصليِّين، وفي مارس عام ألفٍ وتِسعِمِئةٍ وثمانيةٍ وأربعين ميلاديًّا (1948م)، هدفت القيادة الصهيونيَّة إلى تهويد فلسطين، متأثِّرة بقرار بريطانيا ترك انتدابها للأمم المتَّحدة ودعم الدول الموالية للصهيونيَّة. ورفضت الأمم المتَّحدة الديمقراطيَّة الفلسطينيَّة وتبنَّت الحلَّ الصهيونيّ بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربيَّة ويهوديَّة.

وقد أصبحت نسبةُ ثمانٍ وسبعين في المِئة (78%) من الأراضي الفلسطينيَّة إسرائيليَّة بعد ستَّة أشهر، وتمَّ البناء على القرى المهدَّمة ومصادرة الأراضي الزراعيَّة. واستبعدت الضفَّة الغربيَّة من دولة إسرائيل المستقبليَّة بقرار سياسيٍّ إستراتيجيّ، لا بهزيمة عسكريّة. ولعبت حادثة "الفرصة الضائعة" دورًا في دعم احتلال الضفَّة الغربيَّة في عام ألفٍ وتِسعِمِئةٍ وسبعةٍ وثمانين ميلاديًّا (1987م).

وأضحت الأحزابُ الرئيسة في إسرائيل تُعِدُّ قطاع غزَّة والضفَّةَ الغربيَّة جزءًا من إسرائيل القديمة، وكان هناك سعيٌ للاستيلاء على هذه الأراضي لأسبابٍ إستراتيجيَّة. كان هناك خطر على وجود إسرائيل بسبب الممرّ الضيِّق بين الشمال والجنوب المحيط بتلّ أبيب الكبرى، وحُذِّرَ من أنَّ أيَّ جيش عربيّ قادم من الضفَّة الغربيَّة سيؤدِّي بسهولة إلى تقسيم الدولة إلى قسمين. وقد ساهم المعسكر التوسعيّ داخل النخبة العسكريّة والسياسيَّة الإسرائيليّة في دعم فكرة ضمِّ الضفَّة الغربيَّة، ولكنَّ بن غوريون امتنع عن ذلك في أوائل الخمسينيَّات خوفًا من ردَّة فعلٍ بريطانيَّة عنيفة تستخدم اللوبي الإسرائيليّ لدعم الانتداب البريطانيّ كمبرِّرٍ محتمل لاحتلال الضفَّة الغربيَّة.

التدرُّب على خيارِ إسرائيلَ الكبرى

تطوَّرت العلاقة بين إسرائيل والأردن عام ألفٍ وتِسعِمِئةٍ وثمانيةٍ وخمسين ميلاديًّا (1958م)، تأثُّرًا بالظروف الإقليميَّة والتحوُّلات السياسيّة. ولم يكن الأردن متطرِّفًا، وحافظ الحكم الهاشميُّ على الاستقرار. وكانت إسرائيل تراقب عن كثب انتشار التطرُّف في المنطقة، واقترحت التوصيَّات الحفاظ على تحالفٍ فعليٍّ مع الأردن. ورغم إصرار إسرائيل على احتلال الضفَّة الغربيَّة، إلَّا أنَّها تراجعت بسبب تفضيل الغرب التدخُّل لصالح النظام الهاشميِّ. وفي عام ألفٍ وتِسعِمِئةٍ وثمانيةٍ وخمسين ميلاديًّا (1958م) تمَّ التعاون بين الأميركيِّين والأمين العامِّ للأمم المتَّحدة، داغ همرشولد؛ لمواجهة طموحات إسرائيل التوسعيَّة والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

إنَّ تراجع إسرائيل عن محاولاتها استغلال الأزمة، وخيبة أملها من الدور التبعيِّ الذي أسنده لها الغرب، يظهر العلاقة المعقَّدة بين القوى الغربيَّة وإسرائيل، حيث اعتمدت الأخيرة على القوى الكبرى في صياغة السياسات.

التدرُّب على حرب عام ألفٍ وتِسعِمِئةٍ وسبعةٍ وستِّين ميلاديًّا (1967م)

بعد أزمة عام ألفٍ وتِسعِمِئةٍ وثمانيةٍ وخمسين ميلاديًّا (1958م)، انحسرت الرغبة في شنِّ عمل عسكريٍّ ضدّ دولة عربيَّة "راديكاليَّة"، ولكنَّ القادة الإسرائيليّين بحثوا عن فرص جديدة للتصرُّف. وقد رسم إيغال ألون، كشخصيَّة رئيسة خطَّةً لمواجهة تحدِّيات محتملة؛ مثل سقوط المملكة الأردنيَّة وتأثيره على إسرائيل، وشدَّد على خطورة الأنظمة الراديكاليَّة. ورأى ألون وأعضاء حزب العمل الإسرائيليّ ضرورة تغيير الوضع في الأردن، معتبرين الحدود القديمة صعبة المسامحة، وألقوا باللوم على قادة إسرائيل لتفويت فرصة احتلال المزيد من الأراضي بعد حرب عام ألفٍ وتِسعِمِئةٍ وثمانيةٍ وأربعين ميلاديًّا (1948م). وقد تصاعدت التوتُّرات بين إسرائيل والدول العربيَّة، وكانت هناك استفزازات وتصعيد على الحدود مع سوريا في الوقت السابق على حرب عام ألفٍ وتِسعِمِئةٍ وسبعةٍ وستِّين ميلاديًّا (1967م).

وبعد أحداث "البقرةِ الحلوب" في عام ألفٍ وتِسعِمِئةٍ وسِتَّةٍ وستِّين ميلاديًّا (1966م) تصاعدت التوتُّرات بين إسرائيل وسوريا بسبب السيطرة على روافد نهر الأردن، وتحوَّلت الأحداث إلى حروب جويَّة واشتباكات. وفي 1965م شنَّت إسرائيل هجمات على القرى الفلسطينيَّة وقامت بتصعيد عسكريّ ضدّ الأردن وسوريا.

وفي أغسطس 1965م، أعلنت إسرائيل عن عمليَّة "موكد" استعدادًا لحرب محتملة. وتوقَّفت التوتُّرات مؤقَّتًا في عام ألفٍ وتِسعِمِئةٍ وسِتَّةٍ وستِّين ميلاديًّا (1966م) بسبب تحذيرات الاتِّحاد السوفيتيِّ، ولكنْ تجدَّدت المخاوف مع تغيير إدارة أميركيَّة داعمة لإسرائيل. وبفضل التسليح الأميركيّ، حقَّقَت إسرائيل نجاحًا في حرب عام ألفٍ وتِسعِمِئةٍ وسبعةٍ وستِّين ميلاديًّا (1967م)، حيث استهدفت القوَّاتِ الجويَّة الأردنيَّة استعدادًا للاحتلال المحتمل للضفَّة الغربيَّة. وقد اشتملت الحملة الإسرائيليّة في الحرب على قسوة وعقوباتٍ جماعيَّةٍ، ونجحت بفضل الدعم الأميركيّ والتكنولوجيا المتقدِّمة